実は、このようなSFの世界がもうすぐそこまで来ているかもしれません。

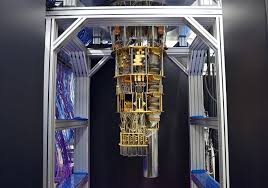

「量子コンピューター」の進化は、私たちの暮らしを大きく変える可能性を秘めています。

特に、製薬と化学の分野では、まさに「飛躍的な進化」が期待されているのです!

今回は、量子コンピューターがこれらの分野で具体的にどのような未来を創り出すのか、例を挙げながら、分かりやすくご紹介したいと思います。

量子コンピューターって、そもそも何がすごいの?

量子コンピューターのすごさは、従来のコンピューターが「0か1」のどちらかで情報を処理するのに対し、「0でもあり1でもある」という「重ね合わせ」の状態を利用して計算できる点にあります。

これによって、膨大な数の計算を並列で、かつ超高速で行うことが可能になります。

例えるなら、従来のコンピューターが一つの道を順番に進むのに対し、量子コンピューターは同時に無数の道を探索できるようなイメージです。

量子コンピューターの「重ね合わせ」って、どういうこと?

量子コンピューターの「重ね合わせ」という言葉、ちょっと難しく聞こえますよね。

従来のコンピューターが「0か1」のどちらか一方の状態しか取れないのに対し、量子コンピューターは「0と1の両方の状態を同時に取れる」という点が、その最大のすごさです。

これを、もっと分かりやすくコインの例で考えてみましょう。

従来のコンピューター:裏か表か、どちらか一つ!

私たちが普段使っているコンピューターは、まるで地面に置かれたコインのようです。

表が出ている状態は「1」

裏が出ている状態は「0」

このコインは、同時に表と裏の両方を向くことはできませんよね?

常にどちらか一方の状態しか取れません。

従来のコンピューターの計算は、この「表か裏か」を次々と判断していくイメージです。

量子コンピューター:コインがクルクル回っている状態!

一方、量子コンピューターが扱う「重ね合わせ」の状態は、空中でクルクルと回っているコインに例えられます。

この回っているコインは、「まだ表か裏か決まっていない」状態です。

でも、よく考えると、この回っているコインは**「表になる可能性」と「裏になる可能性」を同時に持っています**よね?

どちらか一方に限定されていません。

量子コンピューターは、まさにこの「表と裏の両方の可能性を同時に持ったまま」計算を進めることができるんです。

「同時に持っている」のが、なぜすごい?

従来のコンピューターは、ある問題を解くときに、「もしAだったらどうなる?」「もしBだったらどうなる?」と、一つずつ可能性を試していく必要がありました。

でも、量子コンピューターは、「Aの可能性」も「Bの可能性」も同時に持ったまま計算を進められるので、まるで同時にたくさんのルートを探索できるようなイメージです。

例えるなら、

従来のコンピューターが、迷路を一つずつ道をたどりながら出口を探すのに対し、量子コンピューターは、すべての道を同時に進みながら、一瞬で出口を見つけ出すようなものです。

だからこそ、従来のコンピューターでは何百年もかかるような複雑な計算でも、量子コンピューターならあっという間に解ける可能性があるんです。

これが、量子コンピューターの「重ね合わせ」がもたらす、とてつもない計算能力の秘密です。

1.製薬業界:夢の新薬開発が加速する!

新薬の開発は、気の遠くなるような時間とコストがかかるのが現状です。

多くの候補物質の中から、目的の病気に効果があり、かつ副作用の少ない物質を見つけ出すのは至難の業。

しかし、量子コンピューターはここに革命をもたらします。

具体例1:ピンポイントで病気を治療する薬の誕生

現状の課題:

特定の病気の原因となるタンパク質に結合する薬を探す際、膨大な数の分子構造をシミュレーションし、最適なものを見つける必要があります。

これは従来のコンピューターでは計算量があまりにも多すぎました。

量子コンピューターが拓く未来:

量子コンピューターは、分子の量子的な振る舞いを正確にシミュレーションできます。

これにより、病気の原因となる特定のタンパク質に、より強力に、より特異的に結合する分子構造を、これまでにないスピードで「見つけ出す」ことが可能になります。

例えば、現在では治療が難しいとされるアルツハイマー病や特定のがんに対して、ピンポイントで病巣に作用し、正常な細胞には影響を与えにくい「究極の標的薬」が開発されるかもしれません。

副作用の少ない、患者さんの負担を大幅に軽減する薬が次々と生まれる可能性も!

具体例2:パーソナライズ医療の実現

現状の課題: 同じ病気でも、患者さん一人ひとりの遺伝子情報や体質によって、薬の効果や副作用は異なります。

最適な薬を見つけるには、試行錯誤が必要です。

量子コンピューターが拓く未来:

個人の遺伝子情報に基づき、その人に最も効果的で副作用の少ない薬の組み合わせや投与量を、量子コンピューターが瞬時に最適化できるようになります。

まるでオーダーメイドの服を作るように、一人ひとりの体に合わせた「パーソナライズされた薬」が提供される未来がやってくるかもしれません。

これは医療の質を飛躍的に向上させるでしょう。

2.化学産業:常識を覆す新素材や機能性物質が続々誕生!

化学製品は、私たちの生活のあらゆる場面で利用されています。

衣類、家電、自動車、建築材料、エネルギーなど、数え上げたらキリがありません。

量子コンピューターは、これらの製品の性能を劇的に向上させたり、全く新しい機能を持った物質を生み出す可能性を秘めています。

具体例1:夢の超伝導材料が常温で実現?!

現状の課題:

超伝導は、電気抵抗がゼロになる現象で、夢の技術として期待されていますが、現在のところ極低温といった特殊な環境下でしか実現できていません。

常温で超伝導が実現できれば、電力損失ゼロの送電網や、超高速のリニアモーターカーなど、社会を根底から変えるインパクトがあります。

量子コンピューターが拓く未来:

量子コンピューターは、物質中の電子の振る舞いを極めて高精度にシミュレーションできます。

これにより、特定の分子構造がどのような温度・圧力下で超伝導を示すのかを予測し、常温超伝導を実現できる新しい材料の設計を飛躍的に加速させることが期待されています。

これまでは「偶然の発見」に頼る部分が大きかった材料開発が、量子コンピューターによって「狙って創る」ことが可能になるかもしれません。

具体例2:環境に優しい画期的な触媒の開発

現状の課題:

工業製品の製造には多くの化学反応が関わり、その効率を高めるために触媒が不可欠です。

しかし、既存の触媒の中には、製造プロセスで大量のエネルギーを消費したり、有害な副生成物が発生したりするものもあります。

量子コンピューターが拓く未来: 量子コンピューターは、分子レベルでの触媒反応を詳細に分析し、より効率的で、より環境負荷の低い、全く新しい触媒の設計を可能にします。

例えば、二酸化炭素を効率的に分解して燃料に変換する触媒や、廃棄物から有用な物質を高効率で取り出す触媒などが開発されるかもしれません。

これは、持続可能な社会の実現に大きく貢献するでしょう。

具体例3:究極のバッテリー素材や太陽電池の開発

現状の課題:

電気自動車の普及や再生可能エネルギーの導入には、高性能で長寿命なバッテリーや、変換効率の高い太陽電池が不可欠です。

量子コンピューターが拓く未来:

量子コンピューターは、電極材料や電解質の最適な分子構造を設計し、エネルギー密度が格段に高く、充電速度も速く、かつ安全性の高いバッテリーの開発を加速させます。

また、太陽光のエネルギーを無駄なく電気に変換できる、これまでにない高効率な太陽電池材料の発見にも貢献するでしょう。

これらが実現すれば、私たちのエネルギー事情は劇的に改善され、よりクリーンな社会へと移行していくはずです。

各種保障

入校後30日以内にキャンセルされた場合は、全額返金いたします。

ただし、最初の受験日まで60日以内のお申し込みの場合を除きます。

① 受験年度の6月末日までに入校され、

② 受験に必要な入試科目を全て受講され、

③ 入試までに指定の勉強方法で全講座を修了された状態で、

④ 受講年度の入試において全ての受験校に合格されなかった場合は、

全額返金いたします。

⑤7月入校された方につきまして、国語+面接、小論文+面接で受験される方につきましては合格保証いたします。

※②、③、④につきましては同様とさせていただきます。

※ ③指定の勉強方法については→こちらをクリックくださいませ。

進むべき進度や復習へのアドバイス、google meetによるミーティングによる相談、質問に対するこまめな返答などにより、2022年度から2024年度までの3年間、全員合格されました。

従いまして、今後も全員合格される可能性が高いので、合格保証をさせて頂くことにいたしました。

4回分の授業を無料でお送りしています。

ご質問・ご相談もご自由にできます。

合格できるシステムを無料でご体験くださいませ。

↓以下のバナーをクリックしてください。

コメント