日本の精神性の秘密

集団主義だけじゃない、思考と知覚のユニークな関係

「日本人は集団主義だ」「みんなで空気を読む」—そんな言葉をよく耳にしますよね。

でも、これらは本当に日本人の本質を捉えているのでしょうか?

文化心理学の研究から見えてきたのは、単なる「集団主義」では片付けられない、もっと深く、面白い日本の精神性の秘密でした。

ユニークな思考様式とコミュニケーションのスタイルについて、科学的な視点から紐解いていきましょう。

全体を見る「総合的思考」の力

西洋と東洋では、物事の捉え方が根本的に異なると言われています。

西洋(アメリカなど):物事を個々の要素に分解して分析する「分析的思考」が得意です。

東洋(日本など):物事を全体の文脈や関係性の中で捉える「総合的思考」の傾向が強いとされます。

この違いを明らかにしたのが、有名な「水中アニメーションの実験」です。

アメリカの被験者は、アニメーションの中央にいる大きな魚に注目しましたが、日本の被験者は、周囲の水草、石、泡といった背景の要素や、それらがお互いにどう関係しているかをより多く報告しました。

これは、日本人にとって、全体像や周囲の環境との調和が、個々の要素と同じくらい重要であることを示しています。

協調性は「相互依存」から生まれる

「日本人は集団主義的」という通説も、近年は少し違う見方をされています。

キーワードは「相互協調的自己観」です。

相互協調的自己観(日本):

自己を、周囲の人々や集団との「関係性の中にある存在」として定義します。

自分の感情や意見は、相手や場の状況に合わせて調整することが自然だと考えます。

相互独立的自己観(欧米):

自己を他者から切り離された「独立した存在」として捉えます。

自分の個性や意見を主張することが重視されます。

つまり、日本人の「協調性」は、ただ集団に従うのではなく、他者との関係性を大切にすることで、より良い自己を築こうとする独自のスタイルなのです。

言葉の裏を読む「高コンテクスト文化」

日本のコミュニケーションは、しばしば「高コンテクスト文化」として説明されます。

これは、言葉にしない「文脈」や「非言語的な情報」を重視する文化を指します。

「空気を読む」という言葉は、まさにこの文化を象徴しています。

直接的な言葉だけでなく、表情、声のトーン、場の雰囲気から相手の気持ちや意図を察する能力は、日本社会で円滑な人間関係を築く上で不可欠とされています。

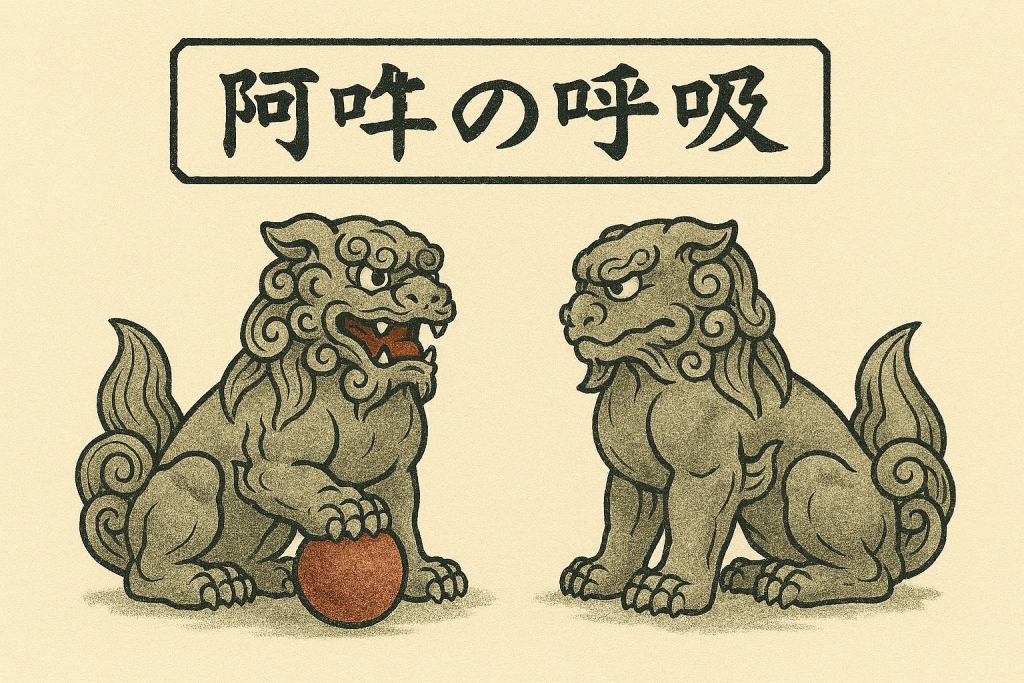

このスタイルは、外国人からは「率直さがなく、わかりにくい」と受け取られることもありますが、長年の関係性を持つ日本人同士では、言葉を尽くさずとも意思疎通ができる「阿吽の呼吸」を生み出す土壌にもなっています。

まとめ

日本人の精神性は、単なる「集団主義」や「協調性」という言葉だけでは語り尽くせない、複雑で興味深いものです。

総合的思考:

全体を俯瞰し、関係性を捉える知覚

相互協調的自己観:

他者との関係性の中で自己を形成する生き方

高コンテクスト文化:

言葉の裏に隠された真意を読み解く能力

これらのことは、社会的集団全体の調和を図りながら、その構成要素である個々もそれぞれうまくやっていくという事を可能にしてくれる重要なアイテムであると思います。

<私見>

外国人と比較して、日本人は虫の音を聞き分けられるとか、渋谷のスクランブル交差点のような混雑する場でも、無意識に人とぶつからない様に歩くことができるなどの特徴が驚きをもって他国で報じられています。

また、大震災が起こった後でもパニックにならず、整然と並んで配給される食事を待つ姿や、小さな子供が拾った財布を普通に届ける行為が海外で絶賛されていたりします。

それだけ、これらのことは海外ではありえないことなのでしょう。

今から1400年以上も前の604年に、聖徳太子が制定された十七条の憲法の第一条に、

「和を以て貴しとなす(わをもってとうとしとなす)」と定められています。

「何事においても争いを避け、みんなが協力し調和することを、何よりも大切なこととしなさい」という意味です。

少なくとも1400年以上前から、私たちの精神の中には「調和」という文字が刻まれ続けてきたのです。

社会全体がほぼ同様の価値観を共有し、お互いを尊重しつつ調和を目指す社会というのは、ある意味ユートピアではないかと僕は思います。

なぜユートピアと言うかというと、「調和」に基づく社会というのはものすごく脆い仕組みで、維持するのがとても困難だからです。

たとえば、社会の1割程度の人々が調和を乱し、好き放題に振る舞えば、あっという間に崩壊してしまう仕組みだからです。

おそらく、今日の日本の社会的価値観が出来上がり、社会のルールとして安定するまでには何百年、いやそれ以上かかったことと思います。

ですので、「調和」に基づく社会というのをとても大事にしていきたいと思います。

奈良のシカと人間の関係も「調和」から成り立っていると思います。

奈良公園の鹿の歴史は、春日大社が創建された768年に遡ります。

シカを神の使いと認め、1300年近く尊重し続けてきた上に、今があるわけです。

奈良のシカは野生でありながら、他の野生のシカとDNAレベルで差異が生まれています。

一部の旅行者がシカに暴力を振るうことを続ければ、シカとの関係も崩壊するでしょう。

「調和」を軸にした人間社会も、シカとの関係も、一度崩壊すると回復できないかもしれないし、できたとしても木の遠くなるような年月がかかるでしょう。

各種保障

入校後30日以内にキャンセルされた場合は、全額返金いたします。

ただし、最初の受験日まで60日以内のお申し込みの場合を除きます。

① 受験年度の6月末日までに入校され、

② 受験に必要な入試科目を全て受講され、

③ 入試までに指定の勉強方法で全講座を修了された状態で、

④ 受講年度の入試において全ての受験校に合格されなかった場合は、

全額返金いたします。

⑤7月入校された方につきまして、国語+面接、小論文+面接で受験される方につきましては合格保証いたします。

※②、③、④につきましては同様とさせていただきます。

※ ③指定の勉強方法については→こちらをクリックくださいませ。

進むべき進度や復習へのアドバイス、google meetによるミーティングによる相談、質問に対するこまめな返答などにより、2022年度から2024年度までの3年間、全員合格されました。

従いまして、今後も全員合格される可能性が高いので、合格保証をさせて頂くことにいたしました。

4回分の授業を無料でお送りしています。

ご質問・ご相談もご自由にできます。

合格できるシステムを無料でご体験くださいませ。

↓以下のバナーをクリックしてください。

コメント