東京大学定量生命科学研究所

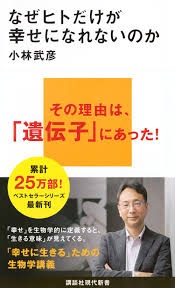

小林武彦 教授

テーマ

・ヒトという生き物は幸せから遠ざかっている

・数百万年変わらないヒトの性質と激変する社会

・テクノロジーを道具としてコミュニティを復活させよう

ヒトという生き物は幸せから遠ざかっている

生物にとっての幸せとは、

「生きていること」=死からの距離を保てていること

という事だと思います。

当たり前なことですが、「生きていること」を人生の目標であるとか、いちばん重要な部分と考えている人は少ないのではないでしょうか。

ヒトは社会性の動物なので、社会の中でしか生きていくことができません。

なので、社会から孤立するということは生きていけないということを意味しています。

孤独は死からの距離を縮めるものだと思います。。

社会性の生物で有名なのはハチとかアリですが、これらは一匹にするとすぐに死んでしまうんです。

アリなんか数日で死んでしまいます。

でも、集団で飼っていると働きアリでも数ヶ月間生きるのです。

ヒトでもそのような側面があるのだと思います。

数百万年変わらないヒトの性質と激変する社会

ヒトは700万年ぐらい前に、チンパンジーとヒトの共通の先祖から分岐しました。

700万年というのは、世代数にすると20万から30万世代にあたります。

分岐したきっかけは、気候変動で森が小さくなったため、ヒトの祖先が森から出たことです。

チンパンジーの祖先は森に残りました。

ヒトの祖先は森から出てサバンナに移りました。

その時にヒトの祖先はものすごく苦しんだのだと思います。

結果的に生き残ったのは、集団を作っていた祖先たちだったのです。

協力して、グループ内で助け合いながらやっていけたような個体が生き延びたのだと思います。

森から出て個人プレーをしていたら確実に死ぬことになったと思います。

集団でねぐらを探したり、集団で防衛したり、集団で狩りをしたり、集団に協力できる個体が生き延びることができたのだと思います。

700万年のかけて、集団に協力し貢献できるようなヒトだけが生き延びてこられるようになっていったのです。

いろいろな個体がいたと思いますが、結果的に、協調性があって協力して利他的な行動ができ、正義心の強い個体のみが生き延びてきたということでしょう。

集団を維持するためには、「正義」「公平」「利他」という要素が重要だったと思います。

700万年の内699万年は、小さな集団で助け合って全てをさらけ出しながら、完全に透明なコミュニティで進化してきたのです。

いいことをすれば褒められ、採ったものは皆で分かち合い、公平に食べながらやってきのです。

私達は、その時に作られ残ってきた遺伝子で今生きています。

ところが現代では人と人の間に格差が生じています。

ヒトは699万年間狩猟採集移動をしてきたわけです。

そして、最後の1万年間に農耕牧畜定住の生活に変わりました。

それからヒトは財産を持てるようになりました。

縄文時代あたりまでは、わりと平和であったと言われています。

遺跡を見ても戦いの痕跡が見られないからです。

理由は、格差がなかったからではないでしょうか。

定住して家を作るようになってくると格差が生じてきました。

穀物を溜め込む人と溜め込まない人ができてきたということが格差を生んだ一つの要因になったのでしょう。

699万年間で、私達は幸せの必勝パターンを作ってきていたのに、最後の1万年で所有とか、財産とか、格差という概念が出てきて、考え方がガラッと変わってきたのだと思います。

歴史の専門家から怒られるかも知れないけれども、私は勝手にこのことを「弥生格差革命」通称「YKK」と読んでいます。

遺伝子が環境に対応して変わるのには数万年はかかります。

進化は、偶然による変化と選択によって起こります。

縄文時代から弥生時代に移る頃、生活様式が大きく変わりました。

秘密もなく、助け合い、分け合って生きてきた人たちが、急に家を作って財産を囲い込み、自分だけなんとかなればいいんだという風になっていったのです。

これはなかなか遺伝子との折り合いはつきにくいのです。

大きな獲物を獲ってくれば、皆の前で自慢し、皆から承認されて、皆で分かち合って食べます。

この頃の「自慢する」という遺伝子は良いように作用していました。

他人の自慢を聞くというのは「お裾分け」も相まって、喜びでもあったのです。

獲った者もhappyになるし、獲物を振る舞われた方もhappyになりました。

現代では、「自慢する」という行為は他者から叩かれる要因になるし、妬まれる原因になったりします。

それは、現代の社会には「お裾分け」がないからです。

現代において、SNSに「いいね」がたくさん付くというのも承認欲求を満たしてくれます。

しかし、それではお腹が一杯になりません。

しかも、他人の「いいね」の数と比べてしまったりすると幸せになることができません。

ヒトは、比較する能力が高い生物です。

699万年の期間においては、比較する力はとても大切でした。

集団の中で他のヒトと比較して、ちょっとだけ努力して地位をキープして集団から追い出されないようにしていました。

最小限の努力で集団の中に居られるようにしていたのです。

現代では、この比較する能力を発揮することによって不幸になりがちです。

例えば、美味しいと評判のラーメン屋さんに食べに行ったとします。

ラーメンを食べている時に、隣のお客さんのラーメンには自分のラーメンよりも多くのチャーシューが乗っていたとすると、自分のラーメンに満足できなくなってしまいます。

昔は集団の中から追い出されないための比較能力でしたが、今はその能力によって幸せ感が減ってしまうようになっています。

また、集団の人数がとてつもなく増えてしまったので、その中でがんばってもゴールが見えなくなってしまってもいます。

テクノロジーを道具としてコミュニティを復活させよう

ヒトはより良く改良していくという特性が遺伝子に刻まれています。

狩猟の道具や建物の建て方などをより良く改良してきました。

例えば、ヤリが発明されると、狩猟の獲物が増えるなどのよい面と、ヒトを刺して殺してしまうという負の面が出てきます。

ヤリの発明はテクノロジーです。

このテクノロジーの発明がとても高度になってくると、よい面はいいのですが、負の面が大きすぎてコントロールできなくなる可能性があります。

700万年前に、私達の祖先は森を出て平地に移動しました。

現在では、ヒトはサイバー空間に移動しつつあります。

死からの距離は離れていっていると思いますが、幸せを感じにくくなっていっている、つまり、不安や孤独を感じるようになっていっていると思います。

根本の原因は、テクノロジーに頼りすぎて、ヒトの遺伝子の部分が満足できないような社会になってしまっているということではないでしょうか。

ほんの100年前にはヒトは50kmぐらい歩くことができたと言われています。

ところが、現代では、テクノロジーに頼って歩くことをやめたのです。

その結果、ヒトは5kmぐらいしか歩くことができなくなってしまいました。

また、座るという姿勢は本来ヒトのとる姿勢ではなかったのです。

そのため、現代では腰を痛めるヒトが多く出てきました。

ヒトが持っている遺伝子と社会の構造のギャップのようなものが原因となって、ヒトは幸せになりにくくなったのではないかと思っています。

ヒトの遺伝子は小さなコミュニティに合うようにカスタマイズされています。

したがって、大きなマスの中でやっていくのは難しいのです。

人の遺伝子に染み付いている「正義」「公平」「利他」といったものが空回りするんです。

マスの社会の中ではそれらの基準が薄まってしまい、「不正義」「不公平」「利己」が勝ってしまいます。

その結果、幸せ感が減ってきているヒトが多くいるのではないでしょうか。

子育てや介護は人の手が必要です。

仮想空間などでは対処できません。

子育てや介護などの大きなライフイベントををサポートできるコミュニティを構築していくということが重要です。

その時にはテクノロジーを上手に使って情報収集をしたりして行くとよいでしょう。

AIの普及によって、ヒトが考えなくなるというのが一番怖いです。

ヒトにとっての致命傷です。

私達は考えることによって生き残ってきたのですから、考えなくなってしまうとヒトは絶滅に向かうなと思います。

AIとの付き合い方が人類の将来を決めると思います。

ヒトがものを創造する喜びが損なわれるようなAIの使い方をしてはいけない、ヒトが創ったものをリスペクトしなければならないと思います。

コメント