キリスト教伝来

キリスト教が日本に入って来たのは1549年、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸したのが始まりと言われています。

実は6世紀にすでに伝わっていたという説もあります。

※気になる方はこちらを。

なぜザビエルは極東の日本にまで布教しに来たのでしょうか?

16世紀において、教会は贖宥状(しょくゆうじょう)を民衆に売って稼いでおりました。

贖は「あがなう」こと、宥は「ゆるす」ことを意味し、罪の許しをお金であがなう(買う)と考えたわけです。

一種の「お札(ふだ)」でそれを買った人は現世の罪が許され、天国に行くことができるとされていました。

マルチン・ルターが贖宥状を批判する「九十五箇条の論題」を発表し、宗教改革が始まりました。

その煽りを食って贖宥状の売上がガタ落ちになってしまいました。

そこで、ヨーロッパではない他の国へ行き、有力者を信者にして、献金してもらおうとしたわけです。

まずはインドに、さらに日本へと目を向けたのでした。

贖宥状は、1563年のトリエント公会議において禁止となりました。

もう、東方の国々で信者を増やして献金してもらうしかなくなりました。

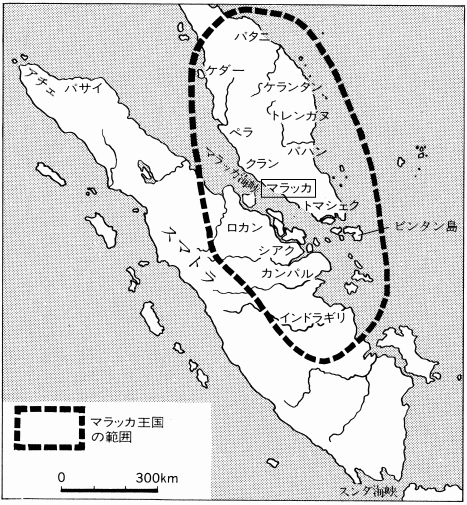

当時西インドで宣教活動していたフランシスコ・ザビエルは、マラッカで知り合った「ヤジロウ」という日本人に日本のことを聞き、興味をいだいて鹿児島までやってきました。

(信長が連れていた黒人は弥助でしたね。東映と南アフリカ共和国と協力して弥助の映画を作るそうです。)

イエズス会の宣教師たちは、時の権力者であった織田信長の庇護も受け、順調に信者を獲得していったようです。

一説によると、九州・京都を中心に約15万人も信者がいたとか。

日本人はなかなか信じてくれない

フランシスコ・ザビエルが本国に送った書簡の中には、日本人はなかなか手強いという内容が書かれています。

「日本人が非常に論理的に物事を考え、筋の通らない説明には容易に納得しない。彼らは、キリスト教の教えに対しても、理性的な観点から厳しく吟味しようとするため、曖昧な説明や根拠のない主張は通用しません。」

「日本人の議論好きは、単なる口論好きではなく、心理を探求しようとする真摯な姿勢の表れである。彼らは、表面的な理解で終わらせるのではなく、深く掘り下げて本質を理解しようとするため徹底的に議論することで納得しようとする。」

「ヨーロッパの一部の地域では、宗教的な教えに対して盲目的に従う傾向があるのに対し、日本人は自らの理性で判断しようとする。」

↓こんな感じかもしれませんね。

日本人A「キリスト教を信じなければ天国には行けないのか?」

ザビエル「はい。そうです。」

日本人A「では、私のご祖先様は天国に行けなかったのか?」

ザビエル「はい。そうです。」

日本人A「では、なぜ、もっと早く日本に来てくれなかったのか。ご先祖様が可愛そうではないか。」

ザビエル「すみませんでした💦」

「キリストを知らないままなくなった人はどうするのか?」問題については、いくつか答えが用意してあるようです。

そのうちの一つは、「神は自然や人間の良心を通してご自身を示しておられると考える(ローマ人への手紙1章19-20節)」というものです。

どこでも神を感じられるようになっているので、布教活動をしていないところでも神と触れ合うことはできるということになっています。

もうこうなると、神道とあまり変わらない気もしますが。

豊臣秀吉

信長亡き後、政権を受け継いだのが豊臣秀吉でした。

秀吉は、はじめは信長に習い、キリスト教に寛容でした。

しかし、1587年の九州征伐の際に長崎がイエズス会領とされていたり、長崎から日本人が奴隷として外国に輸出されていたことが発覚し、秀吉はバテレン追放令を出しました。

(キリスト布教と奴隷貿易はセットになっていました。)

追放令を出しましたが、キリシタンは黙認されていました。

1596年、スペインのサン・フェリペ号が、四国の土佐の港に入ろうとして座礁しました。

船長は上洛してフランシスコ会の力を借りて交渉中に、同船の舵手が世界地図を見せて、「スペイン王はまず宣教師を送り込んで改宗させ、その後、軍を送り込んで日本を征服する。」という暴言を吐きました。

これを知った秀吉は激怒し、船の荷物や船員の金銭は没収の上、船員等はマニラへ変えるように命じました。

秀吉は、サン・フェリペ号事件以来、宣教師やキリシタンへの弾圧を強めました。

この事件直後、1597年に26名の宣教師やキリシタンが処刑されました。

大航海時代の1494年、トルデシリャス条約で、ローマ教皇が定めた分界線を基準として、その線の東で発見されたときはポルトガルが、その線の西で発見されたときはスペインが権利を有すると決められたのでした。

つまり、ヨーロッパ以外の土地をスペインとポルトガルで取り放題という時代だったのです。

ポルトガルが、アフリカからずっと東に進んでいった終点が日本となります。

スペインがアメリカ大陸からずっと西に進んでいった終点が日本でした。

日本は両国が出会う地であったわけです。

秀吉はこれらの情報をすでに掴んでおり、やがては日本を植民地にするためにヨーロッパから軍勢が送り込まれると予想していたようです。

それを阻止するために当時の明(中国)を攻め滅ぼし、その通り道として朝鮮出兵を行ったという解釈が有力です。

当時は鉄砲が最強の武器だったのですが、日本は鉄砲伝来からわずかの期間に国産化を達成し、大量生産体制を確立しました。

安土桃山時代の鉄砲の保有数は50万挺を超えるとも言われています。

当時、イギリスがフランスに派遣した軍が所有している銃の数はたった1100挺足らずでした。

雨天でも使えるように火皿に蓋を付けたり、命中率を上げたり、速射ができるようにしたり、ものすごい改良を加えていました。

当時来日した外国人宣教師や承認などの記録に残っています。

日本が、当時世界最強の鉄砲隊を持っていたという事実が、他国が侵略を諦めた原因であったとする有力な説があります。

徳川家康

さて、時代は移り、徳川家康の治世となります。

家康も最初はキリスト教には寛大でした。

ところが、幕府で大贈収賄事件が起こり、賄賂を受け取った岡本大八と賄賂を送った有馬晴信(肥前国日野江藩藩主)が両名ともキリシタンであったことが判明し、家康のキリシタンに向ける目が厳しくなりました。

ついにはキリスト教信仰の禁止が明文化されました。

そして、ついには島原の乱が起こります。

キリシタンの人々が戦いでなくなった場合殉教とされます。

自らの信仰を守るためになくなったわけで、非常に尊いものとされています。

殉教者は聖人とされることもあります。

◯ぬことが無上の喜びとなるわけなので、幕府側の兵は心底怖かったでしょうね。

明治時代

明治時代となり、日本が締結させられた不平等条約の改正の条件として、キリスト教の解禁が挙げられ、1873年に禁止令が解かれました。

ちょっと日本史の中のキリスト教に触れようと思ったら長くなりました💦

歴史って面白いですね。

コメント