太陽に近い順に「水金地火木土天海」…って、学校で習いました!

でも、曜日は「日月火水木金土」と、なんだか順番がバラバラです。

これって一体どういうことなんでしょう?

今日は、この宇宙のちょっとしたナゾに迫ります!

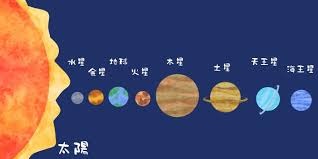

惑星の並びは「太陽からの距離」で決まる!

これはシンプルです。

私たちが住む地球も含め、太陽の周りをぐるぐる回っている惑星たちは、太陽からの距離が近い順に並んでいます。

水星 → 金星 → 地球 → 火星 → 木星 → 土星 → 天王星 → 海王星

こんな風に、重力という目に見えない力で太陽に引き寄せられて、みんなそれぞれの軌道で公転しています。

つまり、惑星の並びは物理的な距離が基準になっているわけです!

曜日の並びは「古代のロマン」が詰まっている!?

では、なぜ曜日の順番は違うのでしょうか?

ここには、はるか昔の人々の宇宙へのまなざしと、ちょっとロマンチックな物語が隠されています。

🌍 地球が宇宙の中心だった!?「天動説」の時代

大昔の人は、地球が宇宙の真ん中にあって、その周りを太陽や月、そして他の星々が回っていると考えていました。

これが**「天動説」**です。

彼らは、地球の周りを公転しているように見える特別な7つの天体、つまり**太陽、月、そして当時知られていた5つの惑星(火星、水星、木星、金星、土星)を「七曜(しちよう)」**と呼んでいました。

✨ 曜日の順番は「古代の知恵」と「謎のルール」で決まった!

この七曜たちは、地球から見るとそれぞれ違う速さで空を移動しているように見えました。

古代の天文学者たちは、これらの星を特定の順序に並べました。

これは単なる「見かけの速さ」だけでなく、それぞれの天体が天空を一周する**「公転周期の長さ」**や、古代の占星術における重要性も考慮されたと言われています。

その並びがこちら!

土星 (一番遠く、動きがゆっくりに見える)

木星

火星

太陽

金星

水星

月 (一番近く、動きが速く見える)

そして、古代メソポタミアやエジプトでは、1時間ごとに特定の天体が交代で「その時間を支配する」という考え方がありました。

この「時を司る星」の順番が、24時間ごとに巡っていく中で、各日の最初の時間を支配する星がその日の名前になったと考えられています。

ちょっと複雑に聞こえますが、この「時を司る星」の順番を順番通りに当てはめていくと、次の日の始まりには最初の星から3つ飛ばした星がやってくることになります。

例えば…

土星が1時間目を支配

木星が2時間目を支配

火星が3時間目を支配

太陽が4時間目を支配

金星が5時間目を支配

水星が6時間目を支配

月が7時間目を支配

これで一周しました。

七曜ありますから、24÷7=3あまり3となります。

22時間目は土星が支配

23時間目は木星が支配

24時間名は火星が支配

となり、翌日の1時間目を支配するのは「太陽」になります。

当日の1時間目が「土星」で、翌日の1時間目が「太陽」となります。

そして、土星の次は3つ目の太陽、太陽の次は3つ目の月、月の次は3つ目の火星になります。

こうして、現代の曜日の順番が誕生しました。

日曜日: 太陽が支配する日

月曜日: 月が支配する日

火曜日: 火星が支配する日

水曜日: 水星が支配する日

木曜日: 木星が支配する日

金曜日: 金星が支配する日

土曜日: 土星が支配する日

いかがでしょうか?

曜日の並びは「古代の人々の知恵と想像力」が詰まっていると考えるとロマンを感じます。

コメント